文•林治宇

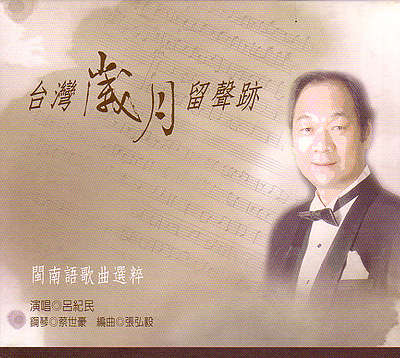

想在唱片行找一張閩南語經典老歌專輯,恐怕會有上百種選擇,但若將範圍縮小至以藝術歌曲形式編曲並演唱的台語老歌,通常的情況就是無功而返,因為很少有唱片公司願意做這樣的投資,出一張可能沒有回報的叫好不叫座的唱片。不過對於國內著名的男中音呂紀民先生來說,這是他一直想要做的一件事,於是,這張「台灣歲月留聲跡」閩南語歌曲選粹於焉誕生。

發燒友與音樂迷都要聽

用極高的藝術性來形容「台灣歲月留聲跡」並不過份,它是由已故知名音樂家,並曾多次得到金馬獎、金曲獎、金鐘獎、金嗓獎、金鼎獎及亞太影展等音樂與電影獎項肯定的張弘毅老師擔任編曲,由知名男中音呂紀民先生演唱,鋼琴伴奏則是留法著名鋼琴家蔡世豪,錄音地點則是一間自然殘響豐富的大型錄音室,錄音水平臻至發燒等級。

外省第二代的台灣歌

呂紀民談起這張唱片的由來與製作過程,可謂感觸良多。事實上,「台灣歲月留聲跡」的構想早在8年前既已成形。呂紀民與張弘毅是多年的老友,當時張弘毅正幫郭金發的製作新專輯,於是偶然間呂紀民激了張弘毅一激,問他有沒有辦法以男中音的形式替閩南語老歌編曲,沒想到這一激之下,編曲工作正式展開。於是,呂紀民、張弘毅與小野這三位外省第二代,便湊在一起催生這張台語經典閩南語老歌專輯,小野負責專輯的文案撰寫。

當時還有個有趣的過程。呂紀民表示,因為所選的每一首曲子張弘毅都已編過太多次,要編出新意,又要符合藝術歌曲形式並不容易,而剛好張弘毅喜好杯中物,因此呂紀民每次催曲時,就會帶個小酒,共邀二三杯,於是張弘毅在微醺的狀態下,每每激發出編曲的創意與靈感。但又不能讓他喝太多,不然會睡著。當時以這樣的方式下順利編完九首,張弘毅便有事前往大陸,而小野又剛好擔任公職,因此編曲與錄音工作只好暫緩,沒想到一拖就是8年。

不參加金曲獎都不行

今年適逢金曲獎20週年,為了擴大參與,主辦單位對於參賽規則作了一些放寬。過去每張專輯必須有10首曲子才能報名,但放寬後只要有6首曲子、總長度30分鐘以上的作品即可參賽。呂紀民在去年12月5日得知這個消息後,毅然決定投稿參賽,並展開緊鑼密鼓的錄音,一定要趕在12/31前完成送審。不過因為時間實在匆促,原先編好的9首歌曲其實只夠時間錄7首,但還是符合了本屆金曲獎的規定,讓呂紀民不禁覺得,這似乎都是冥冥中註定好的事情。

|

|

呂紀民先生兼做教室的大型錄音室,約有20坪,以專業錄音室的標準規劃建造,噪音指數控制在30dB-35dB。當中擺設的是史坦威鋼琴。 |

錄音也是「台灣歲月留聲跡」的一大賣點。錄音室的坪數相當大,恐怕有個20坪,這還是呂紀民自己的錄音室喔!為何錄音室蓋這麼大?原來呂紀民擔任音樂教學工作逾30年,過去總是租用或借用場地進行教學,但總不是很合適,要不就是人家嫌吵,乾脆自己弄一間教室,兼做錄音室。於是這間「教室」完全以錄音室需求與規格建造,噪音指數約30dB-35dB。為了這個場地,呂老師將原有的YAMAHA琴,換成史坦威鋼琴,因為YAMAHA琴在這裡顯得太過活潑,不太適合錄音。

一氣呵成的發燒錄音

「台灣歲月留聲跡」的錄音過程可謂吹毛求疵。首先必須找到最佳的殘響位置,因此碩大的史坦威平台鋼琴在錄音室中推來挪去,藉以找出人聲與琴聲的最佳聲學位置。

|

|

|

「台灣歲月留聲跡」錄音時的照片,鋼琴擺放的位置已與上圖不同,這是經調整過,錄音師鄭旭志先生認為聲學效果最好的地方。 |

此外,錄音與後製過程完全不加人工調味,只收空間中的自然聲響,而且沒有剪接,一氣呵成錄完。總共只用了5支麥克風,其中演唱者用1支,鋼琴用2支,另兩支專收空間殘響。至於某幾首曲子中有豎笛與橫笛伴奏,則是另外收音。主要原因是豎笛與橫笛的聲響效果與人聲、鋼琴差異很大,若要同在一個空間中一起收音,當聲音的均衡處理完畢,時間上恐怕只能報名明年的金曲獎了……

藝術家的堅持

最後,我問呂老師製作之初有沒有先考慮唱片銷售的問題,畢竟這不是容易大賣的專輯。他說,他只想做出自己想要的音樂而已。「台灣歲月留聲跡」的演唱、伴奏與錄音都有極家的水準,兼具藝術性與聆聽性,音樂性更是不遑多讓。

呂老師認為,現在的年輕人總是聽著過度包裝的流行音樂,傳統音樂與年輕人的斷層越來越大。而許多留學國外的音樂家,技巧、唱腔都很棒,但回來還是唱著與我們不同文化的古典音樂。因此,他要用古典音樂的技巧與表現方式,唱出屬於台灣的音樂。

|

|

|

上圖左:「台灣歲月留聲跡」的編曲者,已故音樂家張弘毅先生。上圖中:男中音呂紀民先生。上圖右:擔任鋼琴伴奏的鋼琴家蔡世豪先生。下圖左:錄音師鄭旭志先生。下圖中:豎笛伴奏何康國先生。下圖右:長笛伴奏翁立美小姐。 |

|

音響評鑑

音響評鑑 綜合擴大機評鑑

綜合擴大機評鑑

.png) 回上一頁

回上一頁.png) 回評鑑首頁

回評鑑首頁.png) 加入最愛文章

加入最愛文章