文•郭漢丞

長期堅守在真空管領域,不斷開發新技術的Audio Research(以下稱ARC),在Reference 3前級推出之後,宣稱是他們三十多年來最大幅度的技術突破,而全球專業音響媒體對於R3前級的好評,也確實將ARC這家老廠推向新的頂峰。但R3畢竟是高價的旗艦前級,音響迷莫不殷切期盼ARC能將R3的技術向下移植,讓更多普羅大眾享受ARC的技術成果。這樣的呼聲ARC聽到了,先是推出LS26,接著是LS17,將既有的LS25與LS16「向上提升」。不過ARC從R3開始一連串的「升級計畫」,大概在LS17推出之後也告一段落,短期之內ARC前級的型號應該不會有所更動。

簡化奢華配備

由於LS17的任務主打「聲音高貴、價格不貴」,所以設計目標走簡省「奢華」配備,但聲音品質要近似R3,用相對低廉的成本壓低售價,所以LS17的箱體基本上延續了LS16,不必另外開模,也捨棄大型Vacuum-fluorescent顯示面板,只有LED燈號顯示,外觀看起來樸實許多。音量大小以20個LED顯示,而音量控制則細分為104階,波段開關與音量開關則採數位控制。和上級機LS26一樣,LS17也捨棄了傳統ARC鴨舌式機械切換開關,而以四個按鍵式開關,分別負責電源開關、監聽輸出、環繞聲道輸出與靜音開關。其中環繞聲道輸出(Processor)設定在固定音量輸出,方便與多聲道系統搭配使用。

繼承R3的技術精華

R3的技術突破有兩大重點,第一是採用無負迴授放大線路,第二是增加輸入承載的餘裕度,這兩項特點也都向下延伸至LS26與LS17上面,所以ARC自稱LS26是「小R3」,而LS17則是號稱「Baby R3」,平添外界對LS17的想像,如果LS17可以在音質音色上「近似」R3,那麼肯定超值。

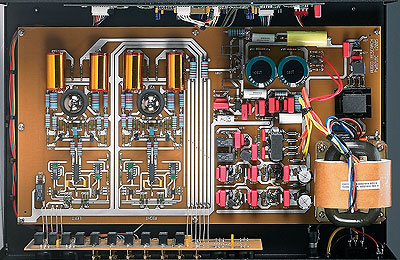

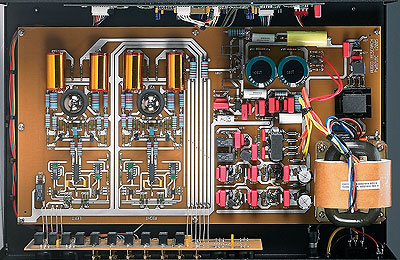

在訊號管的選用上,LS17同樣也採用了ARC近年來偏好的6H30雙三極管。新版變壓器經過重新設計,尺寸比前作LS16大了一號,交連電容也因此重新訂做,加上要傳承R3的無負迴授線路,所以整個線路幾乎重新翻修,而不是LS16的小幅改款。雖然說LS17是真空管擴大機,但是實際上應該說是Hybrid的真空管前級,在增益放大部分採用了6H30雙三極管與 JFET的混合線路,而電源供應則使用全晶體架構。好處呢?訊噪比會更好,動態也會更好。

超額輸入電平耐壓

LS17第二項繼承R3的特點,就是大幅提高輸入電平的承受力,在廠方公布的數據中,LS17在平衡輸入時最大電平可達24V RMS,單端RCA最大12V RMS,一般消費級產品部可能有這麼大的輸入承受力,這樣的規格僅見於錄音室專業產品。

|

|

為何要把輸入耐壓提得這麼高?ARC的用意是要讓任何高電平輸入都不會讓前級過載(over drive),產生不悅的失真。一般CD輸出大約2V,我所使用的Mark Levinson No.36XL的平衡輸出為4.5V,有些錄音室專用的D/A則可能高達9V,但是LS17所設計的最大24V輸入,都遠超過這些訊源的輸入範圍,換句話說,不管怎麼搭配前端器材,LS17就是不會產生過載失真。在這樣的性能搭配下,前端訊源的增益越大,音樂聽起來就顯得更壯、更有力。

與上級機種LS26比較起來,LS17的平衡輸入端子少了許多,不過只要音響系統不複雜,倒不構成使用上的缺憾,反而可以因此省錢。但功能上有一點很大的差異,LS26擁有三段增益控制,不僅前後級的匹配可以更有彈性,聆聽時切換不同的增益,音質也會有明顯差異,等於讓LS26擁有三種聲音個性,但LS17上面就省略了這項功能,調整功能走極簡派的方向,只能控制音量、切換靜音,如此而已。

中性快速不溫吞

試聽LS17時使用喇叭均為PMC MB2,後級則主要使用Pass X250.5,表現最為全面。作為高電平放大的第一關,LS17擁有不渲染的個性,即使是真空管前級,卻能維持高度的音樂透明度,沒有一般對真空管前級音色昏黃的印象。ARC標榜「High Definition」的聲音特質,對ARC的工程師而言,真空管只是放大元件,並不是用真空管來為聲音化妝或染色,LS17同樣也具備近乎中性的個性,而非溫吞暈染的調性。

由於沒有同時讓ARC這三部前級同台較勁,我很難從音質上說LS17就像是「Baby R3」,但是LS17確實具備聲底渾厚的特質。要寫下「聲底渾厚」,其實下筆之時想了許久,因為單獨講厚聲並不算正確,LS17的頻段表現均衡,並不是一味求厚聲,而犧牲了整體的均衡,而我所謂的聲底渾厚,指的是高密度的音像形體,聲音的基盤穩固,在表現戲劇性的音樂張力時,不會有緊繃的現象,聲音形體聽來有血有肉,飽滿而圓潤。

有血有肉的形體

譬如我自己喜歡的克萊曼「舒伯特小提琴奏鳴曲全集」,幾度拿來用在評論上,朋友跟著買了,卻打電話來向我抱怨,怎麼聽起來乾乾澀澀的,一點都不像我寫的那麼精彩。面對這樣的疑問,我實在不知道怎麼回答,因為器材的搭配需要時間和金錢,我的運氣比較好,工作上可以接觸這麼多優秀的器材,相對聽到好聲的機會也高。在LS17上面,我同樣享受到克萊曼演出的精妙之處,強勁的運弓與收放自如的力道,只要音響系統能夠把小提琴的共鳴飽滿地呈現,那種演奏時的神韻,肯定讓人流連忘返。似乎真空管前級表現弦樂特別有韻味,LS17也不例外,運指至拔尖之處,直讓情緒隨之翻揚。

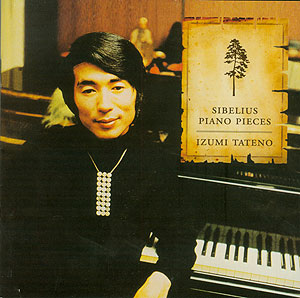

這種聲音密度高,而且維持飽滿音像的特質,表現鋼琴一樣迷人。譬如阿格麗希的「柴可夫斯基第一號鋼琴協奏曲」,我選了Philips早年的現場錄音版本,在比較細瘦的系統上,阿格麗希強勁的力道,就像是要把鋼琴敲壞一樣,但搭被LS17播放,鋼琴就像是長大了一般,阿格麗希的觸鍵依然充滿戲劇性的張力,音符顆粒略為龐大圓潤,更顯演奏者想要營造的強力詮釋。換上館野 泉的「西貝流士鋼琴作品集」,音樂的氣氛旨趣完全不一樣,在LS17依然可以充分享受純粹的聆聽樂趣,即使是一張較早的類比錄音,母帶背景噪音較大,但是鋼琴的形體依然凝聚而有形有體,細膩地詮釋了收斂的演奏情緒。

剛柔並濟的質地

對於爵士樂迷而言,John Coltrane的「Ballads」應該是必備的名盤,在LS17上面聆聽,薩克斯風的形體顯得更為親暱,輕拂的爵士鼓刷細節縈繞,錄音現場的氣氛彷彿都帶進了聆聽空間裡。像是Bill Evans的「Waltz for Debbie」,相信也是人手一張的經典,現場錄音的各種細微聲響,構成聆聽者宛如置身現場的氛圍,LS17表現出一派輕鬆的小酒館風情,鋼琴主奏輕柔而不失份量,低音貝斯沈穩地鋪底,爵士鼓間或揚起高潮。

既然為LS17搭配了大功率的X250.5,我拿出場面龐大的「布蘭詩歌」(拉圖指揮柏林愛樂),合唱之時恢弘的氣勢直往上衝,那種宛如置身於合唱團中間的氣氛,著實令人印象深刻。我想搭配的後級X250.5居功不小,可以把MB2控制得服服貼貼,但LS17剛柔並濟的質地,同樣讓整體表現加分不少。像「布蘭詩歌」這樣大場面的曲子,小聲聽肯定不過癮,大聲聽如果系統不好,肯定耳朵受罪。LS17就是能在大場面穩住陣腳,維持飽滿而圓潤的本質,即使音量開大,依然沒有緊繃或尖銳的刺激感,反而是雄渾地壓榨出後級的勁道。

以音質取勝的好前級

既然R3、LS26與LS17已經成為ARC前級的一門三傑,究竟該怎麼樣選擇?從價位帶來區分,R3依然是尊貴頂峰,在各方面的表現仍是ARC之最,在追求「絕對值」的表現上,R3依然地位不可動搖。至於LS26在功能性上勝過LS17許多,加上三段增益調整,可以隨各人喜好變換口味,也是LS26的強項。不過,如果你是極簡派的音響迷,前級只需要簡單的音量控制,一切追求音質至上的原則,那麼LS17肯定是ARC一門三傑當中,以音質值回票價的超值之作。

Audio Research LS17 器材規格

型式:真空管前級擴大機

使用真空管:6H30×2

輸入端子:平衡2組、非平衡5組

輸入阻抗:平衡120kΩ/非平衡60kΩ

增益:18dB(平衡)/12dB(非平衡)

頻率響應:0.5~160kHz(+/-3dB)

尺寸/重量:480×134×305mm(寬×高×深)/5.9公斤

參考售價:250,000元

進口總代理:鈦孚

電話:02-25700395

網址:www.autek.com.tw

|

音響評鑑

音響評鑑 綜合擴大機評鑑

綜合擴大機評鑑

.png) 回上一頁

回上一頁.png) 回評鑑首頁

回評鑑首頁.png) 加入最愛文章

加入最愛文章