|

文•戴天楷 圖•蔡承融

人耳聆聽頻率的範圍多大? 20 Hz~20 kHz,耳朵聽得到最高的頻率就是 20,000 Hz,而且還要看年齡,年紀越大,對高頻就越不敏感,十幾 kHz 就聽不到了,可是德國 Audionet Pre G2 的頻率響應,居然高達 2 MHz,相信您在看標題的時候,還算了一下究竟有多少個零,沒錯,2 的後面有六個零,兩百萬赫茲,真是驚人的頻寬。

一方之霸的超級頻寬

如果用 CD 的規格來看,44.1 kHz 解碼的頻寬就是 20 kHz ,SACD 取樣是 2.822 MHz,解碼重播的頻寬為 100 kHz,而 Pre G2 的頻寬居然比 DSD 規格高了 20 倍,就算您讓 DSD 倍頻再倍頻,還是逃不出 Pre G2 的手掌心,2 MHz 的超高頻寬,是我曾經見過規格最好的前級之一,而且,低頻也很厲害,DC 交連時從 0 Hz開始, AC 交聯則是 2 Hz,Pre G2 的頻率響應規格,絕對是一方之霸,難以挑戰。

為什麼要把頻寬做得這麼大?有必要嗎?如果您不太在意音樂再生的品質,超大的頻寬確實不必要,但是如果您是 Hi End 的追求者,對完美音樂重播懷抱夢想,那麼 Pre G2 肯定是您要關注的頂尖前級,因為超高的頻率響應,即便 PCM 或 DSD 已經進化到了 2 倍頻、4 倍頻,甚至 8 倍頻的超高頻寬演算,Pre G2 依然可以應付,在類比放大部分給足頻寬,完全發揮先進數位訊源的性能。

這麼說好了,如果您擁有超過 500 匹馬力的超跑猛獸,但卻只能在台北市塞車,肯定很悶,可是當超跑上了紐柏林賽道,您就知道性能有多好,超高頻寬的 Pre G2 就是頂尖訊源的紐柏林賽道,當您擁有超高規格昇頻處理的 DAC,播放高解析度數位音樂母帶時,Pre G2 可以在類比放大這一端,提供充足的頻寬,完全釋放高解析度音樂母帶的真實與自然聽感。

Pre G2 曾經是年輕時的夢想

我自己是 Audionet 用家,二十多年前就買了 Pre 1 前級,是 Pre G2 的小老弟,現在已經很少用了,但是機器依然老當益壯,所以,當我收到 Pre G2 前級時,您就知道我心裡有多興奮了。當年買 Pre 1 時,Audionet 就已經有第一代的 Pre,長相和 Pre G2 很像,差別在於按鍵與旋鈕的配置,我其實有比較過 Pre 1 與 Pre,而最後買下 Pre 1,原因並不是 Pre 不夠好,而是買不起,只好讓高階的 Pre 變成多年未實現的夢想。

相隔多年試聽 Pre G2,彷彿回到青春少年時,那個口袋很淺,又很想追 Hi End 音響的年輕小伙子,到處跑音響店,拜託老闆放音樂試聽器材,可是沒買又很不好意思,最後雖然買不起 Pre,還是把 Pre 1 抱回家,而 Pre 1 也是我脫離綜合擴大機,第一部買下來的前級,而 Audionet 的機器還真耐用,Pre 1 用了二十多年,機器依然可以正常工作,可是早年 LED 技術還沒那麼厲害,顯示幕的紅色字樣變得黯淡,有點看不清楚,不過 Pre G2 用的是新材料,螢幕應該會比以前的 Pre 1 更耐用,至少我已經用了二十多年,Pre 1 還能正常唱歌,證明 Audionet 機器很耐用。

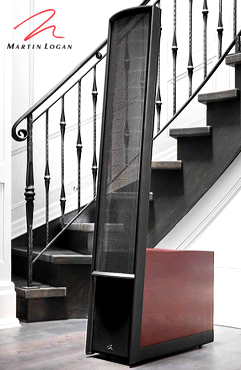

數十年不變的經典設計

從外觀上來看,Pre G2 就像是厚兩倍的 Pre 1 前級,而工業設計的元素,數十年不變,對喜歡嚐鮮的消費者來說,一成不變的工業設計,似乎有些無聊,可是能歷經數十年,維持相同的工業設計風格,也顯示其設計元素歷久彌新的特點,就像保時捷 911 一樣,幾十年來都是 911,都是青蛙眼,長得稍微不像的世代,車迷就會嫌棄,所以 911 能經典長青。Pre G2 呢?或許不能拿來與 911 類比,但是 Pre G2 一看就知道是 Audionet 的器材,靠的就是是數十年如一日的經典設計元素。

哪些經典設計元素:厚實的鋁合金面板,搭配簡潔的顯示幕,配上銀白色小點的控制按鍵,就連原廠的遙控器,看起來都與早年的設計相同,差別可能只有音量與波段開關的圓形鍍鉻旋鈕,新的 Pre G2 改為按鍵式控制。Pre G2 其實佔據 Audionet 旗艦前級多年,一直到 STERN推出,才把寶座讓出來,而 STERN 找來傳奇的德國工業設計師 Hartmut Esslinger 操刀,雖保有 Audionet 既有的設計元素,但是整體設計風格有明顯的改變,大尺寸旋鈕是其中之一,不知道日後 Audionet 改款時,會不會走向STERN的新風格?抱歉,我不知道,但眼前的 Pre G2 是道道地地經典 Audionet,原汁原味。

推出二十多年不改型號

2014 年創辦人 Thomas Gessler 訪台時(專訪Audionet總裁Thomas Gessler),採訪時我問他,為什麼 Audionet 這麼少改款,他說:「如果原本的線路已經做得很好,何必經常改款?」我沒再追問下去,把這句話抄錄在筆記本上,Thomas Gessler 一句話就讓我無話可問。

就拿 Pre G2 來說,首度登場是 1998 年,現在是 2020,相隔二十二年,我聽的還是 Pre G2,夠歷久長青了吧!不過 Thomas Gessler 也透露了一項秘密,他說 Audionet 總是不斷測試新的電子元件,如果用在機器上面可以提升性能,他們就會更換,但是因為既有的線路沒有改動,只是更換他們認為更好的新零件,所以 Audionet 就不更改型號。

型號不改但性能悄悄強化

真是老實的廠家,別人只要換幾個零件,就標榜第二代、第三代,或者說是特別版,可是 Audionet 默默地做,不斷提升自家器材的性能,但是卻不更動型號,調整價格,我們或許可以說 Audionet 太不懂得做生意的道理,但是這種對消費者的誠意,實在讓人很窩心,不會器材買了一、兩年就改朝換代,感覺落伍了又想換。

在問世二十二年的歷史當中,Pre G2 歷經兩次內部元件更動,可是型號依然沒變,第一次是 2005 年,然後 2014 再修改一次,如果用世代來說,我聽的 Pre G2 算是第三代,不過 Audionet 並沒有透露更換了哪些零件,如果按照 Thomas Gessler 的說法,Pre G2 的線路應該沒變,只是與時俱進,拿更新、更好的電子元件來提升既有性能。

雙單聲道加上獨立供電

Pre G2 的放大線路採雙單聲道設計,每一聲道獨立配置 110 VA 環形變壓器,左右聲道不僅放大線路獨立,連供電都獨立。雙單聲道的設計,是為了提高聲道分離度,讓左右聲道不會互相干擾,而聲道分離度越好,越能表現出音樂的 3D 立體感、音像更凝聚、定位也更好,相反的,如果聲道分離度不夠好,音像就容易左右漂移,凝聚力不夠,音場定位也較模糊。

作為一部上市二十二年的前級,Pre G2 的關鍵技術可能很多發燒友都知道,譬如他們家設計的 Audionet-Ultra-Linear-Amplifier(ULA)與 Audionet Operation Amplifier(OP),其中 ULA 超限性放大線路是源自醫療級器材,因為當年 Audionet 買下 Bochum 大學的醫學測量工程部門,然後把相關技術拿來設計音響,而 ULA 就是 Audionet 的核心技術之一。

ULA 與 Audionet OP AMP 兩大核心技術

另外一項 Pre G2 的核心技術,就是 Audionet OP AMP,有些發燒友一看到 OP AMP,就說那是便宜貨,確實,絕大多數平價音響,都是買現成的 OP AMP 回來兜線路,套個公版就好,但是 Audionet 的 OP AMP 是自家設計製作,他們說市面上的 OP AMP 都無法滿足 Audionet 的性能要求,就算最貴的也不行,所以 Audionet 只好自己做,用了至少 86 個電子零件,砌出 Audionet OP AMP,這才能夠將頻寬拉到 1 GHz 的超高測試規格。

剛收到 Pre G2 的時候,代理商熊快樂的 MAX 後級展示機還在客戶那邊試聽,所以沒有一起送來,我先搭配了 Papworth M200 真空管單聲道後級,在我動筆寫 Pre G2 的時候,MAX 後級也到了,不過我已經動手寫 Pre G2 的評論,所以聲音的描述以 Papworth M200 為主,除了試聽的時間差之外,我還想保留一點材料寫在 MAX 後級的評論裡面,其實我可以簡單處理,把 Pre G2 與 MAX 寫在一起,但是這套前後級不僅可以配成對,拿去和其他品牌前後級搭配也很棒,所以我決定寫成兩篇試聽報告,和不同品牌的器材配在一起聽。

連遙控器也沒什麼變

Pre G2 和我的老 Pre 1 比較起來,差異在於旋鈕與按鍵,Pre G2 只有一個音量旋鈕,輸入切換與設定則靠面板上的四個按鍵,設計更為簡潔,可是有些設定就必須要多按幾次按鍵,譬如輸入切換,要按下 input,然後轉動旋鈕設定,到了指定檔位時要再按一下 input,比傳統旋鈕式的切換麻煩一點。我是音響老骨頭,喜歡老式的檔位切換旋鈕,更直覺簡單一點,不過還好有 RC1 遙控器,用它就不需要多按面板的按鍵,使用百分百直覺。

手上拿著 RC1 時,覺得 Audionet 真的是找到一個好設計時,就永遠不想改動,二十多年前我買 Pre 1,遙控器長得一模一樣,大多數音響器材的遙控器都是塑膠材料,當年拿到鋁合金材質的遙控器,不僅看起來質感很好,拿在手上也夠沉夠穩重,還可以拿來當紙鎮,沒想到 Audionet 居然二十多年都不改,即便如此,RC-1 依然相當漂亮,不過我要提醒用家,假如您長期不使用 RC-1,記得要把電池卸下來,否則乾電池漏液,遙控器就壞了,我的遙控器就是這樣壞掉的,偏偏 RC-1 拆裝電池比傳統塑膠遙控器麻煩,要動螺絲起子,很多人懶得換,電池沒電也不管,結果就是壞了,不過要修也不難,整塊板子換掉就好,RC-1 的鋁合金機殼,肯定不會壞。

搭配真空管後級的新鮮體驗

拿 Pre G2 搭配真空管後級,對我來說也是很新鮮的體驗,由於 M200 後級的真空管暖色調,Pre G2 的音色也跟著變得更暖一些,比我印象中的 Audionet 還要暖。其實,我的 Pre 1 會跟著我二十多年,沒有掃地出門(賣二手),就是中性無染的通透個性,配什麼就像什麼,而 Pre G2 再度驗證我對 Audionet 的看法,Pre G2 沒有太多自己的音色主張,而是忠實地放大訊號,推動後級,您搭配什麼訊源、什麼後級,Audionet 就會表現出那些訊源與前級的個性,而不是 Audionet 自己的個性。

|

| 搭配Papworth M200真空管後級。 |

這麼說好像 Pre G2 甘願當配角,讓訊源或後級出風頭,可是我喜歡 Audionet 的原因,就是理性、自然又中性的乾淨音色,Pre G2 不會誇張唱出龐大誇張的蔡琴,而是用漂亮的音像刻畫,雕琢出適當的蔡琴歌唱樣貌,凝聚在音場中央,搭配上 M200 後級,蔡琴歌聲的肉感更飽更厚,歌聲尾韻多了點真空管味,我很確定那多出來的韻味,是 M200 的音色,可是我很難描述 Pre G2 的音色增添或減少了什麼,Pre G2 是個低調的音響夥伴,忠實地傳達錄音本質,而不添加自己的聲音味道。

超大頻寬讓音樂聽起來中性自然

Pre G2 超高的頻寬,並不代表高頻特別突出,而是音色聽起來特別自然、不做作,像是「 Ella & Louis」的經典爵士男女對唱,聽「Can't We Be Friend」,Pre G2 呈現出真實又自然的聽感,這是張老爵士錄音,即便數位轉錄,還是可以聽見類比母帶背景的細微嘶嘶聲,告訴您這是張老錄音,不過在鋼琴前奏過後,爵士樂團齊奏 Swing,Ella 甜美又充滿磁性的嗓音開唱,就完全聽不見母帶噪訊,而是浮凸立體的音像,Pre G2 讓 Ella 與 Louis 的對唱更為活生,加上 M200 略為擴大的音像形體,彷彿與樂團的距離更近了。我知道,樂手與樂團更近的感覺,來自 M200,而通透開闊的音場,還有聽得出年代感的細微母帶噪訊,那是 Pre G2 忠實重現的錄音細節。

擁有超大頻寬、音色忠實的前級,好處就是聽音樂的路更寬廣。我拿出 Guns N' Roses 復刻的「Appetite For Destruction」黑膠,聽經典搖滾「Sweet Child of Mine」,史詩級的電吉他前奏,音色強悍又飽滿,明亮的 D 和弦分解 Solo,搭配 M200 的真空管暖色調,電吉他音色鮮烈又有勁,可是開大聲也不會吵,卻是把搖滾的力道催得更 High,這是我從年輕時就喜歡的專輯,可是用 Pre G2 來重溫舊夢,硬是把音場撐得更開,場面更大,而高密度的聲音讓音場中央塞得滿滿的,標準的硬派搖滾勁道,但又不會錯過錄音的細節,電吉他 Power Chord 底下藏著不少裝飾音,即便是搖滾樂,錄音的細節還是很多,只看音響系統能不能把這些細節一一重現,聽見越多錄音細節,就能知道為什麼這些樂團能成為經典,當年每一位樂手都是卯足全力,專注在每一處細節,認真地把音樂做好啊。

聽見巴哈無伴奏的大師詮釋細部表情

聽爵士對味,聽搖滾夠力,那麼拿 Pre G2 來聽古典呢?當然沒問題,我們從簡單的來,聽傅尼葉演奏的「巴哈無伴奏大提琴組曲」,第一號 G 大調的 Prelude 是大多數人耳熟能詳的旋律。咦?怎麼不是選史塔克?以錄音效果來說,史塔克的版本相當經典,而傅尼葉的 DG 版,錄音雖然沒有史塔克那麼活生,可是我也喜歡傅尼葉的詮釋,Prelude 用較慢的速度拉奏,呈現出更為寧靜的聽感。

Pre G2 用安靜漆黑的音樂背景,襯托大提琴音像的凝聚形體,刻劃出清晰的音樂線條,傅尼葉的圓滑拉奏,與斷音的對比,就是有著自己的主張,速度較慢,少了一點華麗感,卻增添了寧靜與安定的感受,少了點煽情,多了點理性,是端莊嚴肅的樣貌,透過 Pre G2 真實無隱的細節呈現,讓我與大師的距離感覺更近,感受大師聚氣凝神,專注演奏錄音的樣貌。

征服布拉姆斯

拉高難度吧!聽吉利爾斯鋼琴獨奏,約夫姆指揮柏林愛樂的「布拉姆斯第一號鋼琴協奏曲」,布拉姆斯的曲子本來就厚實沈重,第一號鋼琴協奏曲的第一樂章,更是重中之重,定音鼓猛烈地敲開樂章序幕,加上樂團弦樂大跳的張力,建構出厚重的音樂織體,然後進入寧靜的長音翻騰,Pre G2 把強與弱的對比,用很好的動態呈現,樂團小聲的時候,木管與弦樂群的相對位置,點出清楚的樂團配置,當樂團齊奏撐起厚重的管弦聲響時,Pre G2 讓厚實的樂團像鋪天蓋地般襲來,把整個人包覆住,布拉姆斯在樂團齊奏的焦急與不安,等待鋼琴獨奏出現,彷彿得到了安慰,可是鋼琴馬上拉到張力強勁的大跳,又是不安的音樂氣息。專注在音樂上,Pre G2 給您不僅是真實的音符,更讓人聽見管弦樂團濃烈的情感變化。

吉利爾斯這張 DG 版,真的不好播,那個年代的 DG 數位化,音色稍微硬一點,又遇上布拉姆斯這麼難的曲子,音響系統能力差一點的話,很可能會聽起來帶著毛躁感,可是遇上像 Pre G2 頻寬這麼開,且音色純正忠實的前級,即便當年轉數位時的技術還無法那麼圓滑,Pre G2 可以讓您聽出錄音的年代感,可是依然能用自然的模樣,把音樂的場景表現出來,尤其是第一樂章中段鋼琴與銅管呼應的樂段,鋼琴較近,銅管深遠,彼此呼應的樣貌,聽起來可真迷人,不過,厚重的主題隨後又壓了上來,這布拉姆斯不好懂,音樂重得讓人喘不過氣來,可是用 Pre G2 來聽,大小聲的對比、聲部的交錯,還有音樂層次的堆疊,加起來就是布拉姆斯的浪漫啊。

爵士、搖滾、古典都聽了,Pre G2 就像是「無招勝有招」,用中性自然的音色,讓每一種類型的音樂,聽起來都那麼對味。是啊,前級不加上自己的音樂個性,表現出來的就是音樂本身的個性,雖然 M200 的真空管,多了一點暖色調的染色,可是透過 Pre G2,那寬闊自然又通透的音場,可以讓音樂與人的距離更近,而且,我常跟朋友說,搭配音響系統,並不是要聽哪一張唱片特別好,而是要讓每一張唱片聽起來都很好,Pre G2 就是這樣的器材,讓您聽得滾瓜爛熟的唱片,重溫舊夢卻多了很多以前沒聽過的細節,以前不覺得錄音那麼好,用 Pre G2 卻變得很棒。

給您更為寬廣的音樂聆聽之路

與 Pre G2 相處這段時間以來,與其說 Pre G2 重現了更多錄音的細節,讓熟悉的 CD 多了一點鮮度,倒不如說如果擁有 Pre G2,可以把聽音樂的路開得更廣,Pre G2 用超大頻寬與中性的音色,重現錄音的真實樣貌,聽任何音樂都對味,您更能嘗試更寬廣的音樂類型,無入而不自得。就用 Pre G2,在音樂的豐盛殿堂裡,自由自在盡情玩耍吧!

器材規格

Audionet Pre G2

型式:兩聲道前級擴大機

輸入端子:XLR×1(平衡),RCA×5(非平衡)

輸出端子:XLR×2(平衡),RCA×2(非平衡,1組為反相)

消耗功率:50瓦

輸出阻抗:22Ω

最大輸出電流:60mA

頻率響應:0-2 MHz(-3dB:DC-coupled)、2-2 MHz(-3dB:AC-coupled)

總諧波失真:<-102dB

噪訊比:>110dB/2V

尺寸:430×140×420mm(W×H×D)

重量:20kg

參考售價:請洽代理商

進口總代理:熊快樂

電話:07-536-9696,0938-066-890

網址:www.verymusic.com.tw

|

音響評鑑

音響評鑑 綜合擴大機評鑑

綜合擴大機評鑑

.png) 回上一頁

回上一頁.png) 回評鑑首頁

回評鑑首頁.png) 加入最愛文章

加入最愛文章