設計喇叭是畢生職志

Mark真的很愛設計喇叭,因此碩士畢業後直接進Tannoy上班,這一待就是7年。Mark在這裡做出他的第一個上市產品,那就是Tannoy Eclipse兩音路書架喇叭,他也參與並協助Tannoy同軸單體的鬱金香導波器的設計。離開Tannoy之後(1994年),Mark進入KEF上班,現在則擔任KEF研發部門主管,也就是研發長一職。Mark回想當時的情景,他先是受邀去KEF參觀,看了之後他知道那是一個可以一展長才的地方,便開始KEF的工作直到現在。 擁有最完善的電腦測試與模擬設備

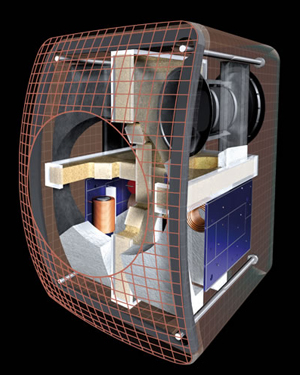

Mark表示,KEF應該是全球擁有最完善電腦測試與模擬設備的喇叭製造廠。他們運用電腦模擬的範疇非常廣泛,大致單體、分音器、音箱造型與結構,小至原物料的材質、磁力系統、反射孔、音箱壁構造…等,都可以先用電腦模擬。過去這些事情可能只能憑藉經驗,或公式計算,或是實際做出樣品才能得知結果,但現在透過電腦模擬,很快就可以知道結果,效率比以前高出太多了。當然,電腦模擬有其極限,不見得能完全代表實體的結果,但可以很快地做更多測試,並得出方向,等到有一定把握了,再做出樣品。 研發時間並未縮短 雖然電腦模擬很有效率,但並不代表KEF設計一款新產品所需的時間比別人短。為什麼?就是因為電腦模擬可以做很多事,因此KEF要做的測試也比別人多更多了。Mark就說,別的廠家做新產品,從購買現成單體,然後設計分音器與音箱,到完成上市,大概需要半年時間,但KEF平均需要一年半才能推出一款新產品。

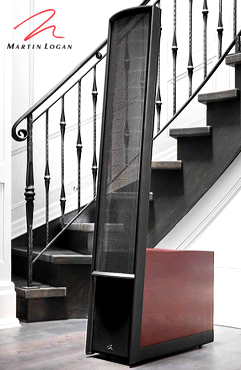

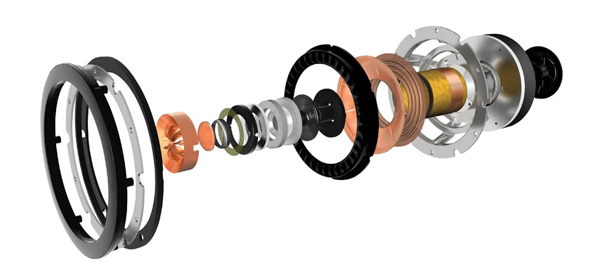

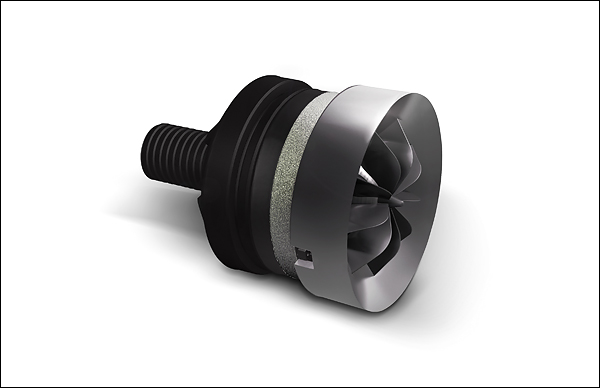

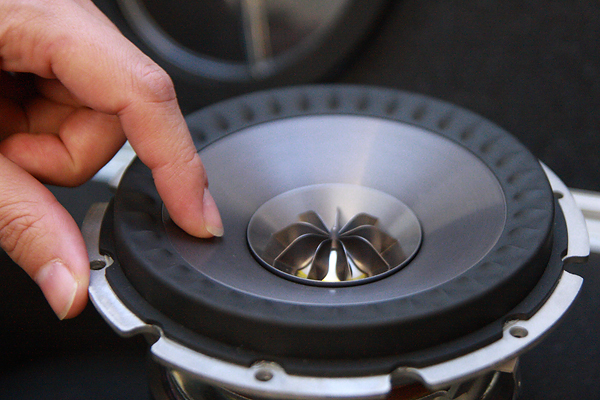

這是因為KEF每一個元件都是自己設計生產,然後每個細節都先進行電腦模擬找出最適當的材料或數值,然後才實做。這期間的變數與組合實在太多,自然需要更多時間做模擬。於是我好奇問他LS50做了多少個電腦模擬測試,他說太多了,精確的數字已記不得了,但至少超過150個跑不掉。試想如果要做150個原型機來進行測試,那要花多少時間阿?不過Mark也說,他們現在已經比以前更快了,因為許多模型已建構完成,軟硬體的整合也更為完善,做起事情也更有效率。當初Blade花了5年,而LS50花了2年,看起來研發時間的確是縮短了。 瓣形導波器成就Uni-Q同軸單體 接著Mark說明他們在LS50上面所花費的努力。首先是Uni-Q同軸單體上,首先是鋁質高音振膜,它採用特殊的雙層結構,兩層的弧度不同,內層的斜率較大,這樣子內、外層疊合的時候就會構成一個三角形的結構,大幅提高半球的剛性,而且共振頻率高出人耳可聽聞的範圍甚多。至關Uni-Q同軸單體最為要緊的則是高音振膜前方的瓣形導波器(Tangerine Waveguide),外型像是撥開的橘瓣,故以此名之。

瓣形導波器的形狀是經由無數次電腦模擬,配合高音振膜的形狀,以及中音振膜的弧度而決定,它最主要的功能是提高擴散效果。這是因為同軸單體是徹底的點音源發聲,也因此聲音較為集中,使「皇帝位」更為侷限,瓣形導波器則可提升高頻的擴散效果,並引導高頻的方向而不至於影響中音的發散。此外,瓣形導波器可提升高頻效率2至3dB,剛好也可彌補雙層高音重量較重的缺點。Mark表示,LS50設計之初就是希望用家能在較大的空間輕鬆聆聽,而非近場鑑聽,因此聲音擴散就很重要,瓣形導波器確實達成了這項任務。

中音單體的懸邊則是特殊的Z-flex懸邊設計,它的目的是讓整個錐盆和前障板之間有更平順的銜接,因此可以看到Z-flex是平順的,弧度幾乎是緊接著中音振膜,像是一體的,但一般的傳統懸邊則是半圓形。此外,Z-flex懸邊上面還有順向間隔分佈著導流鰭,則是流體力學的考量,更有助於聲波順向地擴散。LS50的面板設計成全弧狀,則可將繞射降至最低,確保聲音的純淨。

最後的成果仍須透果人耳檢視 LS50的內部也處處充滿創意,像是十字形支撐架讓箱體內部呈現完全對稱的幾何構造,除了能減低音箱壁的共振,也能減少駐波生成。低音反射孔的位置刻意不設在背板中央,則可避免駐波輸出。另外像是高通與低通的分頻網路分置於不同的電路板,則可避免彼此的相互影響,並且在主要的電容上加了阻尼物,讓共振降至最低。凡此種種,都是創意加上無數次不嫌厭煩的電腦模擬,才能造就出LS50這個近乎藝術品的科技成果,難怪LS50可以在每個地方引起銷售熱潮,處處獲得好評。

最後,Mark也坦言電腦只是工具,最後的成果仍須透過人耳檢視,因此他在招募研發部門的新血時,會刻意找一些懂音樂、喜歡音樂的人,透過聆聽音樂來檢視成果,而不是用數據來分析聲音。聽完Mark一席話,我發現KEF的成功不是只靠靈活的行銷手段或正確的通路經營,而是對產品的嚴謹態度,以及對創新與技術的堅持,我相信KEF的產品還會不斷地為我們帶來驚喜,為聽覺帶來更大的震撼。 廠商資訊 進口總代理:台灣金山音響 電話:(02)2723-0868 網址:www.kef.com |