|

平衡電樞式(Balanced Armature) 此類型單體近來在市場上快速崛起,但不說您可能不知道,平衡電樞單體當初是應用在助聽器之內,由於它具備體積小、效率高的優點,漸漸有消費型耳機改用平衡電樞單體,其中又以耳道耳機佔大多數,如此才能維持體積小巧、方便攜帶的產品特性,而且為了加強聲音表現,有些高階款式會使用多顆單體來加強某些頻段,例如UE、Sony等廠商都有推出多顆電樞單體的高階耳道耳機。

靜電式(Electrostatic) 提到靜電式耳機,日本Stax算是非常具有代表性的品牌,德國Sennheiser也有一款非常著名的靜電耳機Orpheus(已停產),2010年TAA音響展時還曾經現身會場。簡單的說,靜電耳機的發聲原理就是利用靜電驅使振膜振動而發聲,和動圈式的振膜不一樣,靜電式用的是非常薄的平面振膜,兩側有金屬電極把振膜夾在中間(但是沒有碰到),依據STAX原廠圖片來看,中央的振膜帶正電,兩側金屬電極透過變換正/負電場的方式來推/拉振膜,達到發聲的目的。 靜電式耳機的優點是失真低、細節多、反應速度快、頻率響應寬廣,例如Stax SR-009就有5Hz~42kHz超寬頻率響應,但也因為先天設計的因素,低頻衝擊力道相對差了一點,而且必須要搭配耳機擴大機才能驅動,不方便隨身攜帶,一方面耳機加耳擴的價錢又相當昂貴,雖然聲音表現很吸引人,但在價格與便攜性的夾擊之下,靜電耳機使終無法在消費市場上普及。

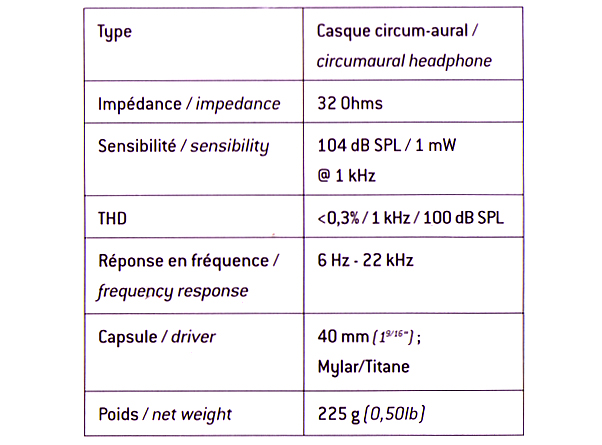

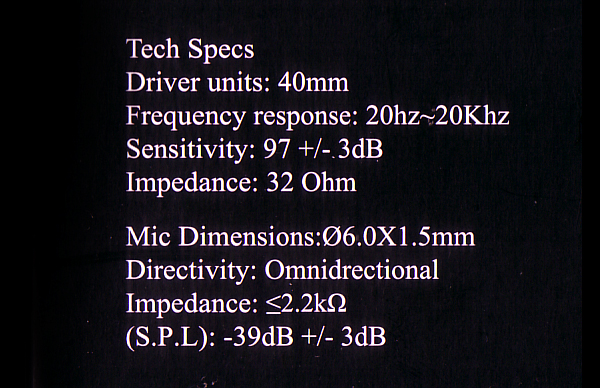

頻率響應(Frequency Response) 頻率響應簡稱頻響,也有人說頻響範圍或頻寬大小,單位為Hz(赫茲)。用最簡單的說法,就是耳機能夠發出最低頻至最高頻的範圍,現在大多數耳機標示的頻響數據是20Hz~20kHz,代表最低頻是20Hz、最高頻是20kHz。但並不是說這隻耳機遇到20Hz~20kHz之外的聲音訊號時,就會完全沒有聲音,而是因為音量大幅衰減至量測標準以外被忽略不計,譬如Sennheiser HD800所標示的頻響數據:6Hz~51kHz(-10dB)、14Hz~44.1kHz(-3dB),從這邊我們可以解讀成6Hz~51kHz這個頻響範圍會在-10dB的標準之上,如果把標準提高至-3dB時,頻響範圍也會跟著縮減至14Hz~44.1kHz,不過大部分的耳機都不會標示是用多少dB的量測標準去計算,而且光看數據是無法了解這支耳機在各頻段的表現能力,除非像英國Atomic Floyd直接印上曲線圖給消費者參考。 阻抗(Impedance) 阻抗單位為Ω(ohm歐姆),這是選購耳機的重要指標之一,通簡單的說,阻抗越小越容易驅動出足夠的音量,而常見的阻抗值300歐姆∼16歐姆不等,過去為了匹配專業錄音室設備或其它音響器材,會選擇高阻抗耳機,一直到現在還是有部分高階耳機為高阻抗設計,聆聽時必須搭配耳擴,例如前面提到的HD800耳罩耳機,阻抗值達300歐姆之多。 不過這幾年隨身訊源、智慧手機、平板電腦大量普及,但這類型產品為了兼顧電池續航力,勢必在耳機驅動力上有所節制,面對這種小功率、小電流的隨身訊源,必須以低阻抗耳機來匹配才能擁有足夠音量,也就是說,阻抗越低越容易推出大音量(不信拿一支高阻抗耳機接上手機做對照就知道了)。通常64∼16歐姆都可以稱為低阻抗耳機,但也有一種說法是32歐姆以下才算是低阻抗耳機。 低阻抗雖然好驅動、容易發出大音量,但不代表一定好聽,因此有不少玩家會在隨身訊源與耳機之間添加一台耳擴來增加驅動力,藉以提昇整體音質表現,充份榨出耳機的聲音潛能。

靈敏度(Sensitivity) 靈敏度,或稱效率、輸出音壓、音感度…等,是指輸入聲音訊號時耳機反應出的音量大小,使用的單位為dB/mW,測量方式是輸入1毫瓦的功率時,耳機在頻率1kHz的音量大小。所以量測出來的數值越高表示越容易驅動,也越適合搭配隨身訊源使用,因此靈敏度也同樣是選擇耳機的重要指標。一般來說,耳機靈敏度大概都在100dB/mW左右,也有不少耳道耳機超過110dB/mW,甚至超過120dB/mW。

關於上一個段落的耳機規格介紹,只要多花點時間搜尋,必定能找到更多詳盡的技術說明和數據分析,但如果你不是相關科系,很有可能越看越迷糊,所以我們改用簡單易懂的方式做介紹,也許還不夠完備,但目的是希望入門者能夠快速地掌握初步概念,往後當您在賣場選購耳機,或是上網爬文的時候,更能夠快速進入狀況。 至於耳機到底該怎麼選? 使用環境 建議先以「使用環境」作為首要考量,譬如在家中獨享?交通通勤?上班工作還是運動使用?譬如交通通勤,建議先考慮耳塞、耳道兩種型式,如果是搭乘大眾運輸工具的話,耳道耳機的隔音效果好,可以隔絕引擎噪音、講話聲等,如果您經常長途搭飛機、火車的話,抗噪耳機更值得考慮 。如果是在運動時使用,耳塞、耳掛會是比較合適的選擇,一方面沒有麥克風效應的干擾,另一方面配戴穩定性高不易脫落。 外觀設計 隨著工藝技術的進步,耳機造型也越來越精緻多變化,不僅色彩多樣化,連外型設計也充滿創意,可以彰顯出個人風格,因此當您決定了耳機型式之後,不妨接著從外觀著手,畢竟是跟著您的隨身物品,除了好聽更要看得對眼才行。如果是拿來當做禮物餽贈親友的話,外型美觀與否更是重要!

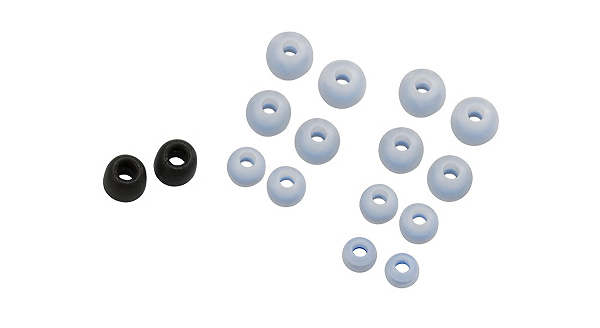

舒適度 對於長時間配戴耳機的用家來說,配戴舒適度的重要性不亞於外觀設計,如果有機會的話,最好是親自試戴看看,否則只能從其他方面去觀察。 先說耳塞式耳機,這類型耳機的舒適度差異不大,不過Apple新推出的EarPods比較特別一點,經過研究而開發出的特殊造型,確實提昇了舒適度。接著是耳道式耳機,這邊特別要注意耳塞材質,泡綿材質會比矽膠柔軟很多,耳內異物感比較輕微,當然也有例外,譬如Klipsch橢圓形矽膠耳塞的舒適度也很高。耳掛式耳機看的是耳掛材質,譬如支架外層包覆矽膠材料增加柔軟度,再來是耳掛的可調性,藉由調整的方式來分散受力面積,舒適度自然會提昇。

頭戴式與耳罩式,頭戴支架的伸縮性與彈性相當重要,支架越長、彈性越好,越不容易感覺到「夾頭」的壓迫感, 另外也可以觀察頭戴內側與耳墊所使用的材質軟硬度,最後是耳機本體是否可以隨著頭型略微偏轉角度,這樣也有助於提昇配戴舒適性。 耐用性 耐用性跟製作材料息息相關,譬如金屬材質製作的頭戴支架、轉動關節、耳機外殼,自然比塑膠材料來得更堅固耐用,可是重量也會提昇不少。另外,耳道耳機使用的耳塞部分,矽膠會比泡綿更耐用,可是柔軟度也相對低一些。最後,線材也是非常容易壞損的部分,線身如果太細很有可能因為彎折或拉扯而斷裂,可是太粗又不好捲收。

親自試聽為上策 數據規格是耳機的基本功,使用環境、外觀設計、舒適度與耐用度則是偏重個人使用的感受。至於耳機的音質表現,各人口味不同,有人喜歡低頻強勁、有人喜歡高頻飄逸,也有人喜歡各頻段均衡的鑑聽性格。重點是,如果您對音質有一定的堅持,請務必找機會親自試聽!只要上網搜尋一下,還能找到熱心網友整理好的耳機專賣店資訊(真是太強大了!),有什麼疑問不妨直接詢問店內專業人員,可能比在網路上辛苦爬文還要輕鬆,如果可以的話,盡可能帶著自己熟悉的曲目到店內試聽,可以節省不少時間喔! |