|

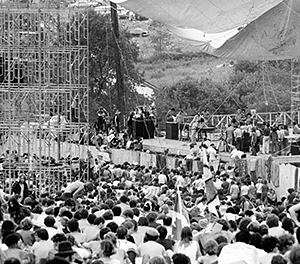

胡士托音樂節的重要功臣

看起來一切都很美好,可是這家美國公司歷經諸多變遷,讓我們越來越看不清楚它的面貌?1949年誕生於紐約,McIntosh也可算是紐約客的一員,可是1990年改朝換代,McIntosh賣給一家日本公司Clarion。那時候是日本經濟到達巔峰的日子,日本人連紐約地標帝國大廈都買了下來,Clarion作為一家成功的汽車音響公司,跑來買下McIntosh,也是合理的事情。當年購併McIntosh的Clarion社長Yutaka Oyamada在宣布消息之後,對McIntosh的員工表示:「我們喜歡McIntosh原本的樣子,所以我們(Clarion)不打算改變它,因為McIntosh早就已經是一家很成功的公司了!」 跨足汽車音響與多聲道系統

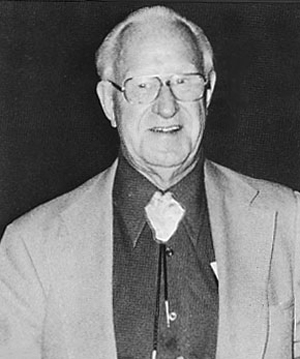

來,Clarion入主McIntosh更令人心酸的故事在這裡:1990年,創辦人Frank McIntosh過世,再早一年,1989年,資深總裁Gordon Gow也蒙主寵召,這位音響界重要的人物,從1977年執掌McIntosh,1978年把McIntosh推進日本市場,亞洲市場也隨之開展。是的,歷史總是有巧合,1990年Clarion把McIntosh買下來,而McIntosh的創始人與資深總裁,都在此之前先後過世,或許,他們會覺得慶幸,在他們手上,McIntosh一直是「很美國」的公司。

2008年,Ripplewood Holdings控股公司因為資本擴張的需求,「又」賣了McIntosh一次,這次讓McIntosh回到美國了。誰買下McIntosh?Bain Capital! 全球化的經濟浪潮 時間好像離我們越來越近了!2008年易手的McIntosh,2012年又遭到出售的命運:2012年10月8日,義大利Fine Sound SpA宣布收購McIntosh,這下子McIntosh成了歐洲公司了!從美國到日本,從日本回美國,然後轉入日本,全球化的經濟浪潮,推著McIntosh漂泊不定。難道Hi End音響廠商規模大到一定的程度,最後的剩餘價值就是品牌不斷轉賣?

Fine Sound是一家什麼樣的公司?背後的資本來自Quadrivio,這家公司手握三億五千萬美金的資本,其中區分為Q1與Q2兩塊資金,Q1控制的資本大約一億美金,Q2則有2.5億美金,Q1資本已經超過90%投資完成,其中與Hi End音響相關的公司包括Sonus Faber、Audio Research、Wadia與Symphony,因為Q1資金大概都已經滿水位投資,所以McIntosh加入之後,可能動用的是Q2的資金。買下McIntosh需要多少資金?很抱歉,找不到數據,只有華爾街日報根據「可靠消息來源指出」,透露收購價大約在5000萬∼1億美金之間。不過可靠消息來源經常不太準確,您看蘋果和壹週刊賣掉的新聞,講了半天,原來之前新聞報導的買家通通是假的,最後拿錢出來的才是真的,大家還在追拿錢出來的人背後是誰?唉,我也想找個「可靠消息來源」。

Hi End音響圈的LVMH? 閒話不聊,看到Quadrivio所擁有的Hi End品牌,會引起什麼聯想?我記得之前採訪過Sonus Faber總裁Mauro Grange,他說Quadrivio最早進入Hi End音響的品牌是Sonus Faber,接著購併了美國Audio Research,那時候他們還沒買下Wadia,可是我們已經看得出端倪。我當時問Mauro,Quadrivio會不會繼續購併Hi End品牌,他當時就說,集團經營Hi End音響是「大方向」,有許多品牌正在洽談當中,但對象是誰不能透露。Quadrivio想做什麼?Hi End音響圈的LVMH?這個大方向沒錯了! 如果Quadrivio真的打算做音響圈的LVMH,自然要想辦法發揮集團合併的綜效(synergy)。從原廠、代理商發出的訊息寫著:「目前一切如常,合作關係不會改變」,這個「目前」不知道會延續多久?McIntosh依然還會是McIntosh嗎?美國音響評論者John Akinson針對收購新聞評論說,不管McIntosh換過哪些老闆,他們家所製作的產品一直有很高的品質保證,這一點我同意。可是經營階層會不會換人?現在McIntosh的總裁Charlie Randall已經宣布留任,這「一切不改變」的承諾,我們且拭目以待,看看可以走幾年。 寫到這裡,想起了McIntosh 275,我想找一對來收藏......不過也僅止於想,還是回頭認真寫稿吧。

|